原标题:给一封越洋家书的回信 ——写给飞虎队飞行员小霍华德·林肯·克里普纳的母亲

“亲爱的儿子,我祈祷着写下这封信,但愿它抵达中国时,你还在人世或已踏上归途……”

尊敬的埃瑟尔·克里普纳夫人,您在1943年9月9日写给您的儿子——飞虎队飞行员小霍华德·林肯·克里普纳上尉的这封家书,被原封不动地退回了。信封上的一行字“收件人已阵亡”,冷冰冰地将您所有的希望击碎。

2004年,中国柳州记者黄希翎和美国学者卢百可组成的“共享光荣”寻访小组找到这封家书,并找到了霍华德当年的坠机地点,将您儿子在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争中牺牲的故事还原。今年9月7日,飞虎队常设展览在柳州开展,您的孙女杰妮来到柳州参加活动,她想写一封回信将她在这里的见闻告诉您:中国人民对您儿子的敬仰和缅怀从未改变,中美两国人民因飞虎队结下的友谊历久弥新。

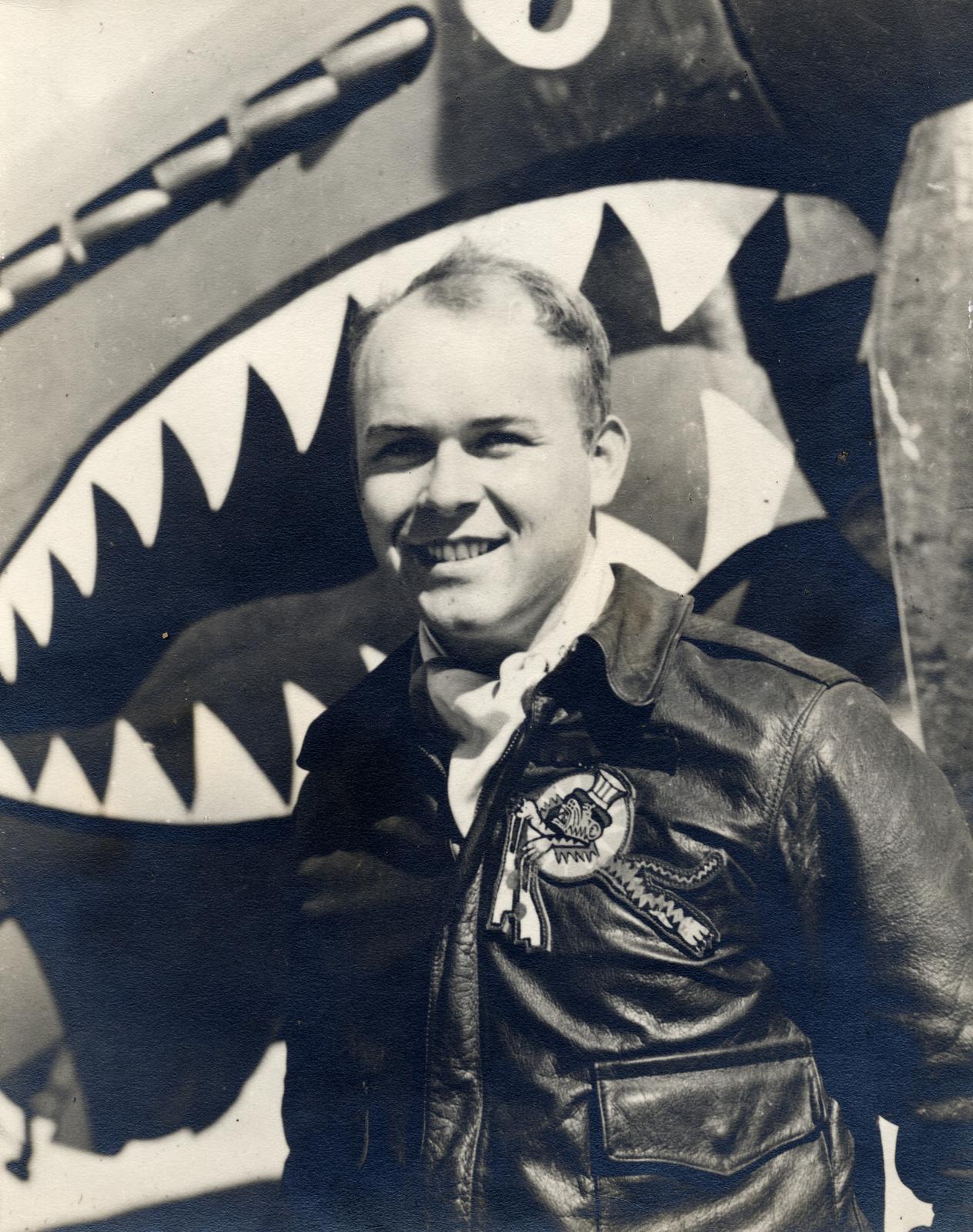

霍华德的母亲埃瑟尔·克里普纳。

“亲爱的儿子,我祈祷着写下这封信,但愿它抵达中国时,你还在人世或已踏上归途……”

“他们把美国飞行员视为英雄”

克里普纳夫人,霍华德的样子,一定深深印在您的脑海中。照片中的霍华德,一头金发有些卷曲,发际线有些后移,个子虽不高,身材却足够壮实,笑起来非常具有亲和力,好像永远没什么事会让他烦恼。

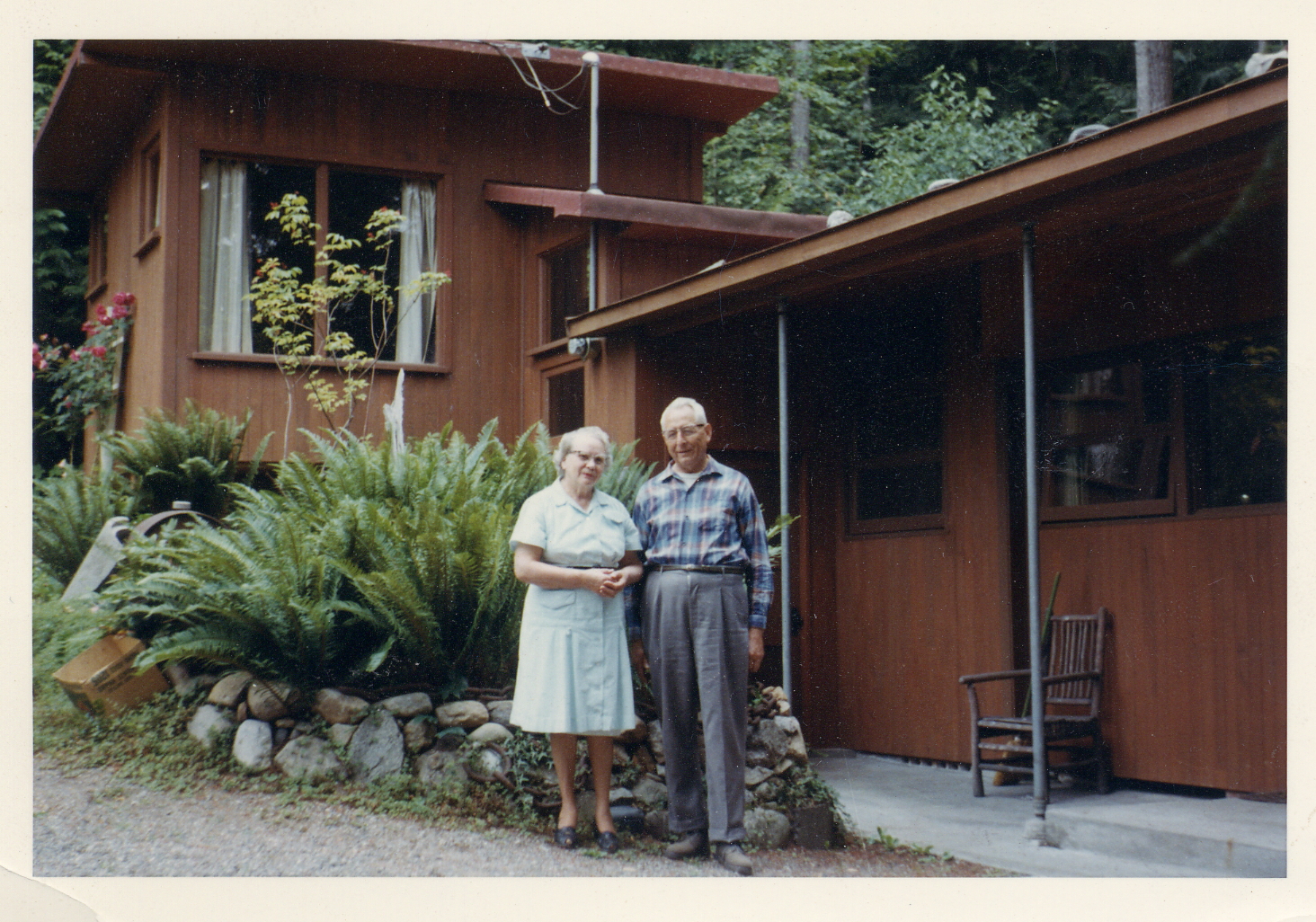

霍华德在鲨鱼涂装的战斗机前留影。

霍华德成绩优异,高中毕业后进入华盛顿大学学习。假如他没有参战,您家里将增添一名品学兼优的大学生。然而霍华德突然宣布:他决定弃笔从戎,进入飞行学校,成为一名陆军飞行员。随后,这个充满正义感的青年来到中国,参加援华抗日战争。

霍华德隶属于陈纳德将军指挥的第14航空队第23战斗机大队第76中队。从1941年到1945年,美军航空兵先后以志愿航空队、驻华航空特遣队、第14航空队、中美空军混合联队等形式参加了中国抗日战争。这些不同阶段的美军航空兵组织被统称为“飞虎队”。

霍华德(后排右二)与战友在鲨鱼涂装的战斗机前合影。

您是否担心,您22岁的儿子在异国他乡该如何面对残酷的战争?事实上,他一直保持着乐观开朗的个性。战友吉姆·杜马斯说,他与霍华德初次见面是在1942年7月,霍华德到桂林航空基地向第76中队报到。他们一见如故,因为霍华德总是满脸笑意、待人亲切,中队里所有人都很喜欢他。他的室友罗姆尼·马斯特斯成为他的挚友,他们并肩作战时,罗姆尼目睹了他击落第一架飞机,对他满心敬佩。罗姆尼说,霍华德热爱飞行,曾多次深入敌后执行重要的远程侦察任务,还承担了部分维修工作。他们常常一起亲手维修飞机,就像最优秀的机械师一样投入。

然而,战争的阴影从未远离。1943年夏季,华中大地硝烟四起,霍华德频频飞到衡阳、零陵、桂林等地执行任务,每一次都危机重重。那年7月,霍华德所在的第76中队进驻柳州机场。

夫人,霍华德英勇无畏,捷报不断传回美国。一次,他驾驶的战斗机被敌人击中,他沉着冷静,将飞机迫降在河中沙洲,自己只受了点轻伤。附近的中国村民冒着被敌人发现的风险收留他、照顾他。第二天,村民一路护送他到火车站,以便他能赶上火车返回基地。离开时,村里的孩子们燃放鞭炮为他送行,祝贺他顺利归队。他对这些救助过他的中国百姓充满了感激。他自豪地写信告诉自己心爱的姑娘米莉安:“在这里,美国飞行员被中国人视为英雄,倍受尊敬,他们愿不惜一切代价保护我们!”

“再没有比失去他更令人悲伤的了”

夫人,霍华德是如此牵挂你们,还悄悄攒足了妹妹的学费寄回家中。他说,这一点微不足道的心意,就算是报答父母为他所做的一切吧!可他没想到,诀别来得如此突然。

霍华德的父母。

1943年8月27日上午,霍华德所在的中队长空出击,前往汉口轰炸日军船队。任务完成后,在回程途中,他们在洞庭湖区附近发现了日军运输卡车队,用尽弹药重创日军后返航。为继续摧毁那些日军运输卡车,霍华德与战友再次挂弹升空。谁知,这一次日军早有防备,他们不幸掉入敌人精心布置的火力网。激战中,霍华德驾驶的P-40战斗机撞向山体,且由于飞行高度较低,没有迫降和跳伞生还的可能。

夫人,您一定忘不了,您收到的第一封电报说霍华德在行动中失踪,第二封电报确认他已牺牲。这简短的文字,并未给出更多的信息,飞机坠落在哪里、发生了什么……您如何能接受?哪怕有一丝希望您都想抓住!于是您写下一封信寄到中国,希望它能替您找到儿子还活着的蛛丝马迹,并想尽一切办法找人打探消息。后来,霍华德的战友给你们夫妇写信,告知当时的情况,可你们始终存着一份念想:也许他只是被俘虏了,也许过段时间他就会回来……这份念想一直深埋在全家人心底,直到您和丈夫去世,您女儿才在您的墓碑上加刻上霍华德的名字。

和你们一样深感遗憾的,还有整个第76中队。“再没有比失去他更令人悲伤的了。”战友吉姆·杜马斯说。指挥官罗伯特·卡斯特洛则在记忆中反复描摹那一战的场景,以至于数年后,在写给你们的信中,他还能清晰地描绘出那一带的地图,并在霍华德坠机处标记了一个“×”。60多年后,黄希翎和卢百可就是借助这张手绘地图,找到了霍华德当时的坠机地点。

霍华德牺牲的消息传回美国,您的小儿子艾弗莱特决定继承哥哥遗志,成为一名轰炸机飞行员,参加援华抗日作战。您已经失去了一个儿子,又把另一个儿子送上战场,这是怎样的信念与勇气!艾弗莱特也没有辜负您的期望,曾多次驾机轰炸汉口、上海的日军基地,用行动逼迫日本投降。

“人们至今仍然缅怀和感激他”

2002年,历史的回响将中国记者带到美国。应美国第14航空队“飞虎”协会和中缅印老兵协会的邀请,原柳州电视台记者黄希翎、原柳州日报社记者孙红、美国学者卢百可组建“共享光荣”寻访小组,采访飞虎队老兵,收集抗战记忆。

黄希翎、孙红和卢百可在美国与飞虎队员亲属合影。

夫人,您或许好奇,为何中国记者会不远万里、不计报酬地寻访那些飞虎队老兵?黄希翎说,因为老兵们的生命在逐渐凋零,他们要在老兵还在世的时候用镜头记录下口述资料,抢救这段日渐蒙尘的历史。这段寻访之旅,也让您的孙女、艾弗莱特的女儿杰妮,与他们结下了情谊。

2003年,杰妮通过老兵协会联系上卢百可和黄希翎,将伯父霍华德的失踪报告、飞行记录和战友的信件等资料交给他们,托付他们寻找霍华德当年的坠机地点。杰妮说,她希望为父亲、为整个家族寻找一个确切的答案。

2004年12月,黄希翎与卢百可裹着厚衣,进入湖南省岳阳市临湘市的大山,开始了时隔60多年的寻踪。他们在山里连续寻找了5天,发生坠机事件的地点不止一处,但都不符合霍华德的坠机记录。寒冬腊月,大家精疲力竭,一度想要放弃。后来,他们从卡斯特洛的手绘地图中发现新线索,决定从原来的位置再往南走9公里,打探坠毁飞机的消息。“到了那里下车一问,路边刚好有一位老人家知道这件事。他指着一座山说,就在那个方向。”卢百可说。

在老人的指引下,黄希翎和卢百可来到大岭村走访,找到了村民杜先其和赵远德,他们都是当年坠机事件的目击者,讲述的细节与霍华德那次坠机完全吻合。村民赵香林还在坠机地点捡到了一把螺丝刀。后来,赵香林及其后人将这把珍藏了60多年的螺丝刀赠送给杰妮,杰妮将它带回美国,发现它仍与P-40上的盖板严丝合缝。

夫人,您珍视的儿子霍华德,也是中国百姓一直铭记的朋友。2005年2月,杰妮来到大岭村,当地群众按照当地风俗,在坠机地点为霍华德举办了葬礼和追思活动。唢呐声声,青烟袅袅,寄托哀思,告慰英魂。人们不曾忘记那些千千万万如霍华德一般,无私帮助中国人民抗击日本法西斯的正义之士。

这一点,您的孙女杰妮深有感触。她含着泪说:“这是一段难忘的旅程,当地村民表达了极高的敬意,倾尽心力为我们家操办葬礼,纪念我伯父,致敬我们家作出的牺牲。这让我深受感动,也十分感激。”杰妮将大岭村的见闻带回家,告诉因身体原因不能前去的父亲艾弗莱特,这让他倍感欣慰。“得知当地还有人记得那次坠机,人们至今仍然缅怀和感激霍华德,这对他来说意义重大。”杰妮说。

“他的英勇战斗对保护中国人民起到重要作用”

夫人,霍华德的故事,成为开启中美两国人民友谊之门的一把钥匙。20多年来,卢百可、黄希翎等人一直接力寻访。在美国,他们的足迹遍布23个州,寻访了200多名援华抗战老兵及其家属;在中国,他们深入广西、湖南、贵州、云南、江西的崇山峻岭艰难跋涉,采访了近100名亲历者、见证者,奋力抢救那段不应被遗忘的历史。

因为霍华德,杰妮与黄希翎两个家庭跨越文化和语言的障碍,从此“不是亲人,胜似亲人”。黄希翎和卢百可在美国采访时,杰妮不仅让他们住到自己家里,还特意买了导航仪,开车和他们一起去加利福尼亚州、亚利桑那州等地采访飞虎队老兵。而黄希翎则像对待自己的亲人一样缅怀霍华德,连续多年春节,他都携家人驱车前往湖南省临湘市祭拜霍华德。

9月7日,杰妮在参观柳州市军事博物园时找到伯父的战友卡斯特洛写的信。全媒体记者 谢耘 摄(本版图片除署名外,均为受访者供图)

夫人,时光虽逝,情谊却如同美酒越发香醇。2024年,杰妮和家人来到柳州,将中国人民赠予飞虎队员的龙纹花瓶与一批珍贵史料一同捐赠给柳州。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。9月7日,飞虎队常设展览在柳州市军事博物园开展,您的孙女杰妮再次捐赠了一批珍贵的文物,其中包含霍华德收藏的一些物品。杰妮说,如果能在今天给您写一封信,她希望告诉您,您儿子霍华德的牺牲成就了崇高的事业,他的英勇战斗对保护中国人民起到重要作用。他是真正的英雄,人们将永远铭记他,您应该为此感到自豪。

夫人,您失去爱子的锥心之痛,千千万万个在抗日战争中失去亲人的中国家庭都感同身受。中美两国人民同仇敌忾,用鲜血和生命换来的和平与正义,在今天显得弥足珍贵。

夫人,请您微笑吧,因为您的家人已经把霍华德埋骨的中国当作第二故乡,和柳州人民结下了深厚的友谊!

请您安息吧,因为您儿子用生命换来的和平与正义,如今有更多人共同守护!

请您宽慰吧,因为承载两国人民共同记忆的飞虎队精神,将永远延续下去,代代相传!